黑龙江大学井立强团队AEM: Co-N₄位点的超薄酞菁钴/PHI异质结光催化二氧化碳还原和电子动力学研究

发表期刊:ADVANCEDENERGYMATERIALS

第一作者:王国薇、张洪光

通讯作者:李卓、张紫晴、井立强

发表单位:黑龙江大学

实验方向:光催化二氧化碳还原

1)通过π-π相互作用和静电组装将CoPc聚集体负载到PHI上用于无需任何牺牲剂的纯水体系CO2光还原。

2)优化后的CoPc/PHI异质结实现了116 μmol g-1 h-1的CO生成速率和97%的选择性,与原始CN和PHI相比,活性分别提高了约23倍和15倍。

3)原位μs-TAS深入揭示了CoPc/PHI电子转移效率的提高(从PHI的17.7%提高到39.7%)和电子寿命的延长对二氧化碳还原的贡献。

4)CoPc作为高能电子接受平台以及Co-N4位点的选择性CO转化能力,助力了高活性和高选择性CO2光还原。

聚(庚嗪酰亚胺)(PHI)作为一种新兴的g-C3N4(CN)替代材料,在光催化还原CO2领域展现出巨大潜力,但其电荷分离能力弱和电子诱导还原反应效率低的问题限制了其实际应用。为解决这一问题,本文以CN为前驱体,通过熔盐法可控合成了超薄PHI纳米片,并进一步利用π-π相互作用将酞菁钴(CoPc)聚集体组装到PHI表面,构建了CoPc/PHI异质结。优化后的CoPc/PHI异质结表现出优异的光催化性能,其CO生成速率达到116 μmol g-1 h-1,选择性高达97%,与CN和PHI相比,活性分别提升了23倍和15倍。实验与理论计算结果表明,光生电子从PHI向CoPc配体转移,促进了电荷的高效分离,随后电子进一步迁移至Co-N4活性位点,驱动CO2的高效转化。此外,*COOH中间体的低形成能垒和CO的快速脱附过程共同促进了CO的高选择性生成。原位瞬态吸收光谱分析表明,CoPc/PHI在CO2还原反应中的电子转移效率达到39.7%,远高于PHI的17.7%,这凸显了CoPc聚集体作为高能电子接受平台和催化活性位点的双重作用。本研究为设计高效异质结光催化剂以实现太阳能燃料生产提供了一种可行的策略。

论文第一作者为:王国薇、张洪光

论文通讯作者为:李卓、张紫晴、井立强

化石燃料的大量开采,致使二氧化碳大量排放,加剧了温室效应,破坏了碳循环,这引起了人们的极大关注。利用太阳能将二氧化碳转化为高附加值化学品和燃料,是解决这些问题的一项前景广阔的技术。合理设计和开发有效的光催化剂,是实现高活性和高选择性二氧化碳转化的关键。PHI 正逐渐成为传统 CN 的替代品,有望实现高效的二氧化碳转化。但它的光催化性能仍受限于电荷分离能力弱和活性位点稀缺。构建异质结可有效促进 PHI 的电荷分离。过渡金属酞菁 MPcs 因能级合适,且拥有 M-N4 类单原子位点,成为理想的候选半导体。其中,CoPc 的 * COOH 形成能垒较低,*CO 结合能适度,有利于实现 CO2到 CO 的选择性转化。因此,构建维度匹配、界面连接紧密的超薄 CoPc/PHI 异质结,有望实现高活性和高选择性的 CO2光转化。此外,利用原位时间分辨技术揭示电荷转移和催化机理意义重大,但极具挑战。

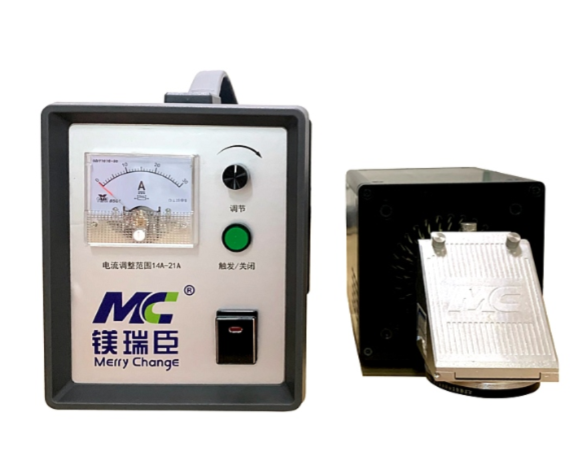

本文所用设备

通过π-π相互作用,将CoPc聚集体可控组装于 PHI 纳米片上,成功构建出具备紧密界面连接的超薄 CoPc/PHI 异质结。CoPc在PHI表面的厚度约为2-3层,二者凭借π-π相互作用形成紧密连接的界面。优化后的CoPc/PHI异质结实现了116 μmol g-1 h-1的CO生成速率,选择性高达 97%。相较于 CN 和 PHI,其光活性分别提升了23倍和15倍。13C标记同位素实验证实,CO源于光催化作用下的CO2还原,而非CoPc或PHI的分解。CoPc/PHI 的 CO生产速率优于纯水和有机体系中已报道的 CN 基和结晶 CN 基光催化剂。TR-PL和FS测试表明,CoPc/PHI具有优异的电荷分离性质。理论计算显示,PHI 扩展的π共轭结构和离域的π电子增强了与CoPc间的π-π相互作用。

本文依托熔盐法可控合成了PHI纳米片,借助π-π相互作用和静电组装,将CoPc聚集体负载于PHI之上,构建了维度匹配且界面连接紧密的CoPc/PHI异质结,用于高活性、高选择性的CO2光还原。优化后的异质结CO生成速率达116 μmol g-1 h-1,选择性为97%,相较于CN和PHI,光催化活性分别提升约23倍和15倍。性能提升主要源于光生电子从PHI到CoPc配体,再到Co-N4(II) 位点的高效电荷转移与分离,以及Co-N4 (II)处将CO2高活性、高选择性地转化为 CO。经原位μs-TAS计算,CoPc/PHI二氧化碳还原的电子转移效率(ETE)为 39.7%,远高于PHI的17.7%,凸显了CoPc聚集体作为电子接受平台和催化位点的双重功能。这项工作为设计基于PHI的异质结提供了可行途径,能高效地将CO2转化为有价值的产物CO,而CO作为后续还原碳氢化合物的关键中间产物,为各类燃料生产奠定了基础。

Ultrathin Cobalt Phthalocyanine/Poly(heptazine imide) Heterojunctions with Co-N4 Sites for Improved Photocatalytic CO2 Reduction and Electron Kinetics. Guowei Wang#, Hongguang Zhang#, Tianyu Tang, Zhijun Li, Yang Qu, Zhuo Li*, Ziqing Zhang*, Liqiang Jing*. Adv. Energy Mater. 2025, 2405622

往期推荐

#文献速递丨史无前例!光催化领域新突破,江海龙教授最新Angew!

1

END

1

北京镁瑞臣科技有限公司(简称MC镁瑞臣)创立于2018年3月,总部位于北京市海淀区百旺弘祥科技产业园,公司集科研仪器研发制造、销售、服务于一体,以光催化行业为经营主线,致力于环境清洁、新能源、新材料、碳中和纵向深入发展和横向拓展并行的高科技企业。具有中关村高新技术企业认证和国家高新技术企业资质,企业信用评级AAA级企业认证,ISO9001质量管理体系质量认证及多项实用新型和发明专利。

公司在光催化实验设备技术研发方面不断攻克技术难题,为光催化降解污染物、光解水制氢制氧或全解水、光催化二氧化碳还原、光催化合成氨(固氮)、光催化降解VOC、甲醛等实验提供运行更稳定、操作更便捷的实验设备整体解决方案。目前业务遍及全国,为淮北师范大学、清华大学、北京化工大学、北京大学、天津大学、上海交通大学、华东理工大学、武汉大学、西安交通大学、南京工业大学、南京林业大学、东北师范大学、福州大学、中科院物理研究所等科研机构提供了周到满意的服务,赢得了良好口碑。

MC镁瑞臣立志于在光催化行业深耕细作厚积薄发,用品牌和服务成就每一个应该成功的人,愿成为您科研路上最真诚的伙伴!